8月25日,云南财经大学“麓岳鸣——山野唤新声,青年践初心”产业实践团奔赴云南临沧沧源佤族自治县,开启为期3天的三下乡佤族文化调研活动。带着对少数民族文化的敬畏与好奇,深入佤乡深处,探寻佤族文化的历史根脉与当代活力,为传承和弘扬少数民族优秀传统文化贡献青春力量。

数字科技守护千年文脉,红色记忆铸就爱国忠魂

抵达沧源首日,团队便前往沧源县考古博物馆。队员们仔细观摩馆内珍藏的新时期时代沧源崖画考古研究,了解到博物馆通过开展数字化信息记录,实现了崖画图形数据库的建立,并通过三维扫描实现3D打印,复制实体。同时博物馆与云南大学、武汉大学等高校开展深度合作,建立了覆盖岩画及周边遗存的坐标网格系统,绘制出比例尺为1:10000的精细民族村寨地形图。这一系列前沿科技手段的综合运用,极大地推动了当地佤族文化遗址的系统性保护和可持续发展。

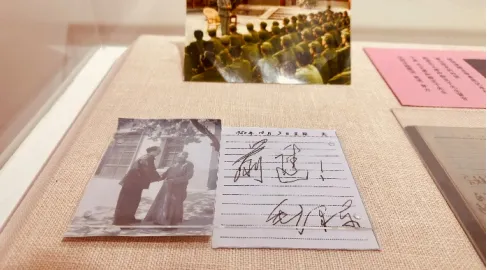

同时,馆内拥有丰富的红色文化馆藏,这些馆藏讲述了一段段荡气回肠的爱国往事。沧源的历史不仅铭刻在千年崖画上,更镌刻在一代代佤族人民的爱国情怀中。上世纪30年代,佤族人民就展现了保卫家园的坚定决心。1934年,佤族英雄胡玉堂参加并领导了班洪抗英斗争,他们联合起草发布了《告全国同胞书》,发誓“宁血流成河,断不做英国之奴隶”,表明了阿佤人民维护祖国领土完整的决心。

在中国共产党的领导下,沧源终于迎来解放的曙光。解放后,沧源革命根据地历经三次保卫战的光辉胜利,彻底粉碎了反动势力妄图消灭革命根据地、威胁思普革命政权的阴谋。1960年10月1日,在这个具有特殊意义的日子里,班老、永和寨、龙乃寨等地区正式回到祖国怀抱,完成了沧源历史上具有里程碑意义的重大事件。

图为团队队旗

图为博物馆内红色馆藏

如今,沧源县考古博物馆不仅成为展示佤族文明的重要窗口,更是传承红色基因、弘扬爱国主义精神的重要基地。在这里,古老崖画与现代科技对话,边寨风云与家国情怀交融,共同书写着中华民族共同体意识的生动篇章。

活态传承唤醒古老村寨,文旅融合铺就致富新路

团队第二天来到中国最后一个原始部落翁丁村。村内错落有致的杆栏式茅草房、庄严的图腾柱和古老的寨桩,完整保留了佤族传统建筑风格和文化符号,这些符号细细诉说着这个民族深厚的历史底蕴。两侧排列的牛头骨图腾无声地见证着这片土地的沧桑变迁。团队成员深入体验了佤族传统民俗活动,参与了村内“拉木鼓”、打歌等活动,亲身感受了这一国家级非物质文化遗产的独特魅力。

在翁丁村的一角,团队成员们品尝了佤族老人为客人准备的普洱生茶,茶香氤氲中,佤族老人十分热情和我们介绍翁丁茶叶的制作流程。

图为翁丁村村内卖茶村户

翁丁村近年来探索出一条文化保护与旅游发展相融合的创新之路。通过建立旅游合作社,全村157户居民全部加入其中,共同参与景区民俗文化表演和旅游服务,实现了在家门口就业增收。佤族织锦、木雕、土罐等传统工艺通过文创产品开发重焕生机。当地艺人将传统图案与现代审美相结合,开发出系列文创产品,让古老技艺走出大山,走向更广阔的市场。

远古艺术镌刻边疆史诗,永续传承守护文化根脉

调研最后一天,团队前往位于云南省沧源佤族自治县的沧源崖画,亲眼见证了这些绘制在海拔1500米以上悬崖峭壁上的史前艺术瑰宝。经考古学家测定,这些赭红色图画距今已有3500多年历史,是迄今为止中国发现的最古老的崖画之一,被誉为“史前社会的百科全书”,他们真实记录了新石器时代西南边疆地区先民的社会经济形态和精神世界。

团队沿着700多级穿越原始森林的石梯艰难攀登,在蜿蜒曲折的山路行进约一小时后,终于抵达崖画所在地。这些绘制在平滑石灰岩崖面上的神秘图画逐渐映入眼帘,令人叹为观止。目前考古工作者已识别出1100多个清晰图像,包括栩栩如生的人物、各种野生动物、杆栏式房屋、蜿蜒的道路以及大量表意符号和几何图形。崖画内容丰富多彩,生动展示了远古先民的狩猎、放牧、舞蹈、归家、娱乐等日常生活场景。在第七崖画点,先民绘制了一幅举手投足的集体“圆圈舞”:五个歌舞者手臂相连,一臂上举反卷,一臂下垂弯曲,两腿张开呈踏地状,完美呈现出摔手顿足、舞姿翩然的生动形象,令人仿佛能听到远古的鼓声和欢歌。

“虽然之前在博物馆看过崖画的复制品和影像资料,但亲眼看到这些绘制在原始崖壁上的真迹,感受完全不一样。”团队成员说道,“站在这些崖画前,你能感受到一种穿越时空的震撼,仿佛能亲眼看到三千多年前先民在这里生产生活的场景。”

沧源崖画采用赤铁矿粉调和动物血制成颜料,用手指或羽毛蘸抹绘制而成。历经三千多年风雨侵蚀,部分图案仍色彩鲜艳,线条流畅,充分展示了古代佤族先民的艺术创造力和绘画技艺。

图为团队成员在翁丁村前合照

三天的调研活动,不仅是一次文化考察,更是一场穿越时空的历史对话。从临沧考古博物馆的史前石器,到翁丁村的佤族活态文化,再到沧源崖画的远古艺术,调研团队全方位、多角度地了解了沧源丰富的文化资源和深厚的文化底蕴。在这片神奇的土地上,每一天都在发生着传统与现代的对话,历史与未来的交融。沧源的故事,不仅是文化保护的故事,更是文化自信的故事,是中华民族共同体意识在边疆地区的生动实践。(赵砚昊 李沂韩)